結論ですが

マラソン競技において酸素が重要ですが、「最大酸素摂取量」「酸素の取り込み」「酸素の運搬」の3つがあります。

この記事は「マラソンを趣味にしている」ヒトに向けて書いています。

食事・栄養に対する疑問・悩み・不安などが解決できればと思っています。

この記事を読むことで「マラソン競技と酸素」についてわかります。

マラソン競技において、酸素はなぜ重要なのですか?

このような疑問にお答えします。

自分自身、ランニングが趣味で、マラソン大会によく出場しています。

タイムを上げるために日々トレーニングに励んでいます。

マラソン競技において、タイムを少しでも上げるために、日々の練習をがんばっているランナーは多いかと思います。

マラソン競技でタイムを上げる上で、様々な要素が重要になります。

トレーニング、運動、スポーツ、マラソン競技において、さまざまな「3大要素」というものがあります。

個人的に、とくに「筋肉」「エネルギー」「酸素」の3つの要素が大事だと考えております。

では、マラソン競技において、酸素はなぜ重要なのですか?

ということで、今回は「マラソン競技と酸素」について説明していきます。

最大酸素摂取量

マラソン競技において酸素で重要な指標として「最大酸素摂取量」があります。

呼吸によって空気が取り込まれます。

取り込まれた空気中の酸素は、「口・鼻」→「気管・気管支」→「肺胞」→「血液」→「心臓」→「全身」へと送られます。

マラソン競技において、筋肉が長時間動き続けるためには、酸素が必要です。

「糖」や「脂質」などのエネルギー源から、エネルギーを取り出して、筋肉は動きます。

短時間の運動であれば、酸素を利用しない無酸素的な代謝でエネルギーを生み出します。

しかし、マラソンなどの長時間の持久系の運動では、それだけではエネルギー量は不十分です。

酸素を利用する有酸素的な代謝によって、膨大なエネルギーを生み出すことができます。

なので、マラソン競技において、酸素を取り込んで利用することはとても重要になります。

激しい運動をすると、呼吸がゼーゼー上がり、心臓はバクバクとするかと思います。

このとき、筋肉が激しく運動することによって、酸素の必要量が上がります。

そこで、酸素を必要とする筋肉などに届けるために、呼吸数や心拍数は上がり、酸素を取り込み、心臓のポンプ作用で必要とする筋肉に酸素を送っているのです。

このときに重要な指標として「最大酸素摂取量」があります。

これは、1分間に体重1kgあたりどれだけ酸素を摂取できるかを表します。

単位は(ml/kg/分)となります。

マラソン競技などの持久系競技において「最大酸素摂取量」を高めることがとても重要になるのです。

最大酸素摂取量を高めるためには、「体の中への酸素の取り込み」「肺胞への血液中への拡散」「酸素運搬能」「心臓のポンプ作用」「筋肉への酸素利用能力」などの要素が大事です。

次から、とくに「酸素の取り込み」「酸素の運搬能」についてみていきましょう。

マラソン競技において酸素で重要な指標として「最大酸素摂取量」があります。

酸素の取り込み

マラソン競技において、「酸素の取り込み」が重要です。

激しい運動をすると、呼吸がゼーゼー上がり、心臓はバクバクとするかと思います。

このとき、筋肉が激しく運動することによって、酸素の必要量が上がります。

そこで、酸素を必要とする筋肉などに届けるために、呼吸数や心拍数は上がり、酸素を取り込み、心臓のポンプ作用で必要とする筋肉に酸素を送っているのです。

このときに、呼吸するときに呼吸筋の働きが重要です。

呼吸をするときに働く筋肉であり、普段は無意識に動いているので、不随意筋に属します。

しかし、自分の意思で呼吸筋は動かすこともできるので、随意筋にも属している特殊な筋肉です。

空気をしっかりと体に取り込むときに、呼吸筋が重要になります。

横隔膜、肺を覆っている胸膜を形成している肋間筋、後面の僧帽筋・脊柱起立筋、首側の胸鎖乳突筋・斜角筋、腹横筋などがあります。

これらの筋力が強くなると、しっかりとした呼吸が可能になり、空気をしっかりと体に取り込むことが出来るのです。

マラソン競技において、「酸素の取り込み」が重要です。

酸素の運搬

マラソン競技において「酸素の運搬」が重要です。

激しい運動をすると、呼吸がゼーゼー上がり、心臓はバクバクとするかと思います。

このとき、筋肉が激しく運動することによって、酸素の必要量が上がります。

そこで、酸素を必要とする筋肉などに届けるために、呼吸数や心拍数は上がり、酸素を取り込み、心臓のポンプ作用で必要とする筋肉に酸素を送っているのです。

取り込まれた空気中の酸素は、「口・鼻」→「気管・気管支」→「肺胞」から「血液中」に拡散されます。そして、「心臓のポンプ作用」によって「全身」へと送られます。

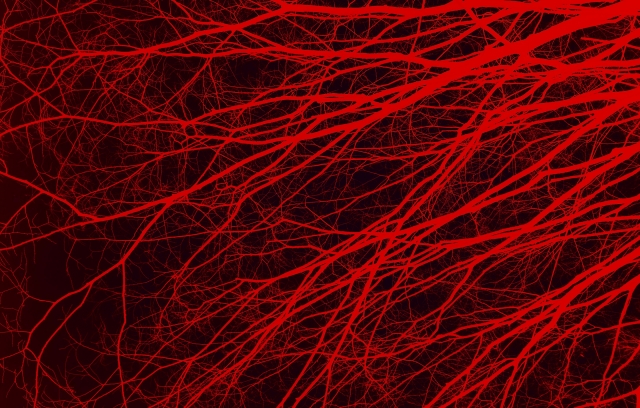

このときに、酸素は血液中の赤血球のヘモグロビンと結合して、全身に運搬されます。

ヘモグロビンが低下した貧血の状態では、酸素を効率よく全身に運搬できないため、疲れやすくなり、すぐに息切れが起こり、思うようにペースを上げて、うまく走れない状態になります。

また、血液は毛細血管を通じて全身の筋肉に送られます。

このときに、毛細血管が発達していれば、効率的に酸素を筋肉内に送ることができます。

なお、酸素を利用した有酸素性エネルギー代謝では、細胞内のミトコンドリアが重要な役割を果たします。

トレーニングによって、筋肉量が増えると、ミトコンドリアの体積も増えて、有酸素代謝が活発化し、より多くのエネルギーを生み出すことができます。

ただし、有酸素運動がしばらく行われないと、ミトコンドリアの体積も減ってしまうとされており、継続したトレーニングが重要になります。

マラソン競技において「酸素の運搬」が重要です。

肺胞ガス拡散能

マラソン競技において酸素の重要な要素として「肺胞ガス拡散能」があります。

マラソン競技において、筋肉が長時間動き続けるためには、酸素を体内に取り込むことが必要です。

呼吸をすることによって空気が取り込まれます。

取り込まれた空気中の酸素は、「口・鼻」→「気管・気管支」→「肺胞」→「血液」→「心臓」→「全身」へと送られます。

気管支の末梢部に「肺胞」という構造があります。

「肺胞」から「血液」、つまり空気である「気体」から血液である「液体」に変換して酸素などが体内に取り込まれます。

そして、二酸化炭素などが体外に排出されるという「ガス交換」がされます。

鼻や口からの呼吸を「外呼吸」というのに対して、この肺胞内でのガス交換を「内呼吸」とも呼ばれます。

このときに、酸素が肺胞から血液中に移行する「肺胞ガス拡散能」が高ければ、より多くの酸素を体内に取り込むことができるのです。

マラソン競技において酸素の重要な要素として「肺胞ガス拡散能」があります。

心拍数

マラソン競技において酸素の重要な要素として「心拍数」があります。

繰り返しですが、取り込まれた空気中の酸素は、「口・鼻」→「気管・気管支」→「肺胞」→「血液」→「心臓」→「全身」へと送られます。

酸素は、肺胞から血液中に溶け込んだ後は、心臓の左心房→心臓の左心室を通って、血管を通じて全身に送られます。

このときに、心臓からの血液が拍出される量である「心拍出量」が重要になります。

「心拍出量」=「心拍数」×「1回心拍出量」

の式で表されます。

心拍数は、1分間に何回心臓が拍動するかを表します。

年齢の影響が大きく、最大心拍数は加齢とともに低下します。

「最大心拍数」=「220」-「年齢」

の式で概算することができます。

多少の増減はありますが、トレーニングをしても最大心拍数はほとんど変化することはありません。

マラソン競技において酸素の重要な要素として「心拍数」があります。

1回心拍出量

マラソン競技において酸素の重要な要素として「1回心拍出量」があります。

繰り返しですが、酸素を全身に運ぶために、心臓からの血液が拍出される量である「心拍出量」が重要になります。

「心拍出量」=「心拍数」×「1回心拍出量」

の式で表されます。

1回心拍出量は、心臓の1回の拍動で、どれだけの血液を心臓の左心室から送れるのかを表しています。

負荷の高いトレーニングを行うと、循環血液量が増加し、結果的に「1回心拍出量」は増えることになります。

適切なトレーニングによって、「1回心拍出量」は改善することができる要素になります。

マラソン競技において酸素の重要な要素として「1回心拍出量」があります。

酸素消費量

マラソン競技において酸素の重要な要素として「酸素消費量」があります。

マラソン競技において、筋肉が長時間動き続けるためには、酸素を体内に取り込むことが必要です。

呼吸をすることによって空気が取り込まれます。

取り込まれた空気中の酸素は、「口・鼻」→「気管・気管支」→「肺胞」→「血液」→「心臓」→「全身」へと送られます。

つまり、酸素は血流に乗って、最終的に筋肉などの体の器官へと送られることになります。

このときに、筋肉の細胞内に酸素を取り込み、細胞内で酸素を消費する量が多ければ多いほど、大きなエネルギーが生まれることになります。

酸素消費量は、

「動脈血液の酸素濃度」ー「静脈血液の酸素濃度」

であらわされます。

これは、「筋肉などの器官に行く前の酸素濃度」から「筋肉などの器官に行った後の酸素濃度」の差し引きによります。

筋肉などの組織で、どれだけ酸素が消費されて、使用されたかをあらわすことになります。

繰り返しですが、筋肉の細胞内に酸素を取り込み、細胞内で酸素を消費する量が多ければ多いほど、大きなエネルギーが生まれることになります。

マラソン競技において酸素の重要な要素として「酸素消費量」があります。

毛細血管の発達

マラソン競技において酸素の重要な要素として「毛細血管の発達」があります。

繰り返しですが、酸素は血流に乗って、最終的に筋肉などへと送られることになります。

このときに、筋肉の細胞内に酸素を取り込みやすくするために、毛細血管の発達が重要になります。

毛細血管が発達すると、筋肉などの器官に酸素だけでなく、糖質・脂質などのエネルギー源を運ぶ効率が上がります。筋肉への酸素を供給できる量が改善するのです。

また、二酸化炭素や疲労物質などの除去もスムーズになり、疲労しにくい体になります。

さらに、体のすみずみまで血液がスムーズに運ばれるようになり、冷えていた部分も温まり、固まっていた部位も動きやすくなります。

毛細血管を発達させるために、ゆっくり長く走りこむ「LSD」(Long Slow distance)、長時間のウォーキング、筋トレなどの無酸素運動と有酸素運動の組み合わせなどのトレーニングが有効です。

マラソン競技において酸素の重要な要素として「毛細血管の発達」があります。

ミトコンドリア

マラソン競技において酸素の重要な要素として「ミトコンドリア」があります。

繰り返しですが、酸素は血流に乗って、最終的に筋肉などの体の器官へと送られることになります。

このときに、筋肉の細胞内に酸素を取り込み、細胞内で酸素を消費する量が多ければ多いほど、大きなエネルギーが生まれることになります。

筋肉などの細胞の中には「ミトコンドリア」というエネルギー工場があります。

ミトコンドリアでは、糖質や脂質などの栄養素と酸素と反応させて、ATPというエネルギー源を作るのです。

細胞内のミトコンドリアの体積が多いほど、エネルギー工場は多いことになり、酸素を利用した「有酸素性エネルギー代謝」によって、多くのATP、つまりエネルギー源を作ることができるのです。

そして、筋肉などの器官における「酸素消費量」も増大することになるのです。

ミトコンドリアの体積を増やすために、適度な強度の有酸素トレーニング、短時間だが負荷が高い坂道ダッシュ、高強度インターバルトレーニングなどのトレーニングが有効です。

また、日常生活において、空腹になること、背筋を伸ばすこと、寒いところで寒さを感じること、 日頃から薄着をすることなどによって、ミトコンドリアを増やすことができます。

なお、激しすぎる運動では、ミトコンドリアが活性酸素によって減少してしまう可能性があります。

活性酸素からミトコンドリアを守るために、抗酸化作用のある「コエンザイムQ10」が有効です。

いわし・さば、牛肉・豚肉・鶏肉、大豆・ピーナッツ・ごま・ほうれんそう・ブロッコリーなどの食品に含まれています。

マラソン競技において酸素の重要な要素として「ミトコンドリア」があります。

まとめ

今回は「マラソン競技と酸素」についてみてきました。

この記事によって「マラソン競技と酸素」についての理解が深まり、一人でも多くの人に役立つことを願っています。

この記事の著者