マラソンのタイムを伸ばすために日々トレーニングを行っているランナー向けの記事です。

・頑張ってトレーニングしても伸びない

・最近、疲れやすいです…

・なんか調子が悪い!

このようなランナーの不調、じつは「脂質不足」が原因かもしれません。

私はドクターランナーの立場として、長年アスリートの不調に携わってきました。

ランナーが調子が悪いときに、じつは「脂質不足」が隠れているケースは少なくないです。

その不調、脂質不足が原因かもしれません!

早めに検査を受けるようにしましょう。

少しでも体重を落とそうと、脂質制限をしている

走り込みで走行距離を伸ばしている

糖質を多めに摂取するように心がけている

このようにトレーニングや食事内容が変わるときに「脂質不足」に陥る可能性が高くなります。

この記事を読むことによって、ランナーの不調の原因になる「脂質不足」について理解することができ、その治療法やご自身でできる対処法について知ることができます。

反対に「脂質不足」に関する知識がないと、慢性的な体調不良によってトレーニングの調子が上がらず、せっかくトレーニングをしても、伸びないどころか、タイムが悪くなっていくおそれもあります。

さあ、「脂質不足の影響」について一緒にみていきましょう。

脂質の働き

エネルギー源になる

脂質の働きとして「エネルギー源になること」があります。

脂質は、3大栄養素の一つであり、体の中で消化されると「エネルギー源」として使われます。

「炭水化物」や「タンパク質」では「1gあたり4kcal」ですが、脂質は「1gあたり9kcal」となっており、三大栄養素の中で最も高いエネルギーとなります。

脂溶性ビタミンの吸収を助ける

脂質の働きとして「脂溶性ビタミンの吸収を助けること」があります。

ビタミンA・D・E・Kなどの脂溶性ビタミンは、油脂に溶けて存在しています。

脂質が存在することで、脂溶性ビタミンが消化・吸収するのをサポートしてくれるのです。

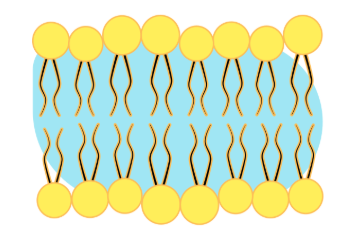

細胞膜の成分になる

脂質の働きとして「細胞膜の成分になること」があります。

人の体は「約37兆個」(以前は約60兆個とも)の細胞から出来ています。

脂質はその細胞を構成する「細胞膜」の材料となっています。

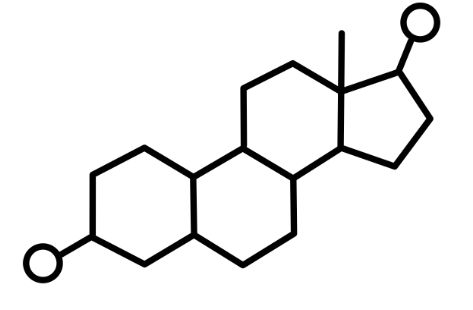

また、「脂質」はホルモンなど体内の活動に必要な物質の材料にもなっており、体を構成するために重要な役割を担っているのです。

脂質不足の影響

エネルギー不足

脂質不足の影響として「エネルギー不足」があります。

脂質は三大栄養素の一つであり、重要なエネルギー源となります。

エネルギー不足から、トレーニングの質が上がらない、低体温・冷え性などにもつながります。

脂溶性ビタミン不足

脂質不足の影響として「エネルギー不足」があります。

脂溶性ビタミン(A・D・E・K)の消化吸収のためには脂質が必要です。

脂質が不足すると、とくにビタミンA・D・E・Kの消化吸収が低下し、それらの不足につながります。

コンディション低下

脂質不足の影響として「コンディション低下」があります。

脂質は、全身の細胞の細胞膜の材料になります。

脂質が不足すると、体の材料や、体の機能を調整する物質などが十分作られず、体調不良につながる可能性があります。

低タンパク血症

脂質不足の影響として「低タンパク血症」があります。

脂質が不足すると、エネルギー不足から、タンパク質もエネルギー源として利用されてしまいます。

タンパク質の消耗が重度だと「低タンパク血症」につながります。

貧血

脂質不足の影響として「貧血」があります。

繰り返しですが、脂質が不足すると、エネルギー不足から「低タンパク血症」につながります。

ヘモグロビンの材料であるタンパク質が不足するため、「貧血」の原因もなります。

ホルモン不足

脂質不足の影響として「ホルモン不足」があります。

脂質は、体内のホルモンの材料になります。

とくに、「副腎皮質ホルモン」や「性ホルモン」の材料になりますが、脂質不足によって不足します。

すると、慢性的な疲労感からパフォーマンスが上がらない、月経異常・無月経などの症状が起こります。

食欲亢進

脂質不足の影響として「食欲亢進」があります。

脂質は、食欲に関係する「レプチン」というホルモンの材料になります。

レプチンは、脳の満腹中枢に作用し、満腹感をもたらすことで食べ過ぎを防ぎます。

脂質が不足すると、生命の維持に必要な脂質を求めて、食欲が爆上がりしてしまうのです。

脂質不足の治療

脂質を適量摂取すること

脂質不足の治療として「脂質を適量摂取すること」があります。

脂質を制限しすぎると、先述の通り、様々な症状が出ます。

三大栄養素の摂取量を考えるときに「タンパク質」の量だけでなく、最低限必要となる「脂質」の量も確保しましょう。

ただし、脂質の摂取量は個人差があるのと、競技パフォーマンスで何を目的としているかによって、異なるため注意が必要です。

脂質の必要量は「25%から30%」が目安

アスリートにおいて、脂質の必要な量は「1日の必要エネルギーの25%から30%」とされています。

例えば、必要エネルギーが「3000kcal」の人の場合では「750kcalから900kcal」、つまり「83gから100g程度」の脂質を摂取することが目安になります。

これは、あくまで脂質の摂取量の目安であり、競技内容やトレーニング内容、トレーニング時期、それぞれの身長・体重などの体格・体質などによって、脂質を摂取すべき量は異なります。

減量の時、脂質の量を少なくするが最低限は確保する

体脂肪を落として減量したい場合には、脂質の摂取量を落としていくことになります。

しかし、脂質の摂取量を落とし過ぎると、脂質不足からコンディションを低下する可能性があります。

また、脂質不足から体を守るために、反対に体脂肪が落としにくい体になってしまいます。

最低限、必要な量の脂質は確保して、コンディションを落とさないように工夫しましょう。

脂質の必要量は意外と多いかも…

私は脂質代謝が盛んなマラソンランナーです。

栄養素に関して、自分の体で様々な実験をしていますが、1日最低「110g程度」の脂質が必要なことが判明しました。

この値を下回ると、コンディションが低下して、走りの調子が悪いですし、慢性的な貧血などで悩まされていました。

1日「110g程度」の脂質は一般の感覚からするとかなり多いでしょう。

しかし、脂質の必要量には個人差があることを頭に入れておきましょう。

走行距離を伸ばすときには脂質を多めに

走行距離を伸ばすときには脂質を多めに摂取するよう心がけましょう。

走行距離を伸ばすと、エネルギー源として消費される脂質の量は増えます。

例えば、走行距離を1週間で「10km」伸ばすとしたら、体重63kgの方で「約630kcal」が追加で必要な計算になります。

これは単純計算で、1日当たり「約90kcal」、単純に脂質だけで換算すると「約10g」が追加で必要となります。

単純計算通りには行きませんが、走行距離が変わると、その分必要となるエネルギー源、脂質の量も変化するため、意識するようにしましょう。

ファットアダプトでは脂質の摂取量は「70%から80%程度」が目安

マラソンなどの持久系競技で、脂質代謝を促すために「ファットアダプト」という脂質を多めに摂取する食事法があります。

「ファットアダプト」の場合では、脂質の摂取量は「1日の必要エネルギーの70%から80%程度」が目安になります。

ただし、糖質不足によって、エネルギー産生が低下し、コンディション低下にもつながるため、あまりオススメしません。

まとめ

今回は「脂質不足の影響」について説明しました。

この記事によって「脂質不足の影響」についての理解が深まり、一人でも多くの人に役立つことを願っています。

この記事の著者