・アスリートは食事が大事と聞きますが、具体的にどうすればいいの?

・糖質を摂取するコツはありますか?

・もっと速く走りたいです!

この記事を読むことによって、食事を武器にして、マラソンのタイムを伸ばすヒントが見つかります。

私はドクターランナーの立場として、トレーニング内容だけでなく食事・栄養バランスなどを記録して研究してきました。

糖質を適切な方法で、十分摂取することによって、日々のトレーニング強度は高まり、速く走ることにつながります。

糖質は「血糖値スパイク」を抑えるように摂取するのがコツです。

血糖値の変動は、マラソンのタイムを伸ばす上でも、健康的に過ごすためにも、非常に重要です。

マラソンで有名なキプチョゲ選手も、リブレという血糖値モニタリング装置を使用しています。

実は、自分もリブレを利用して血糖値変動が走りにどう影響するか自分自身で実験しました。

やはり、糖質を制することで、速く走ることにつながるのだと実感しました。

では、「血糖値スパイク」とは何なのか?

その影響と、それをおさえるコツについて説明します。

血糖値スパイクとは

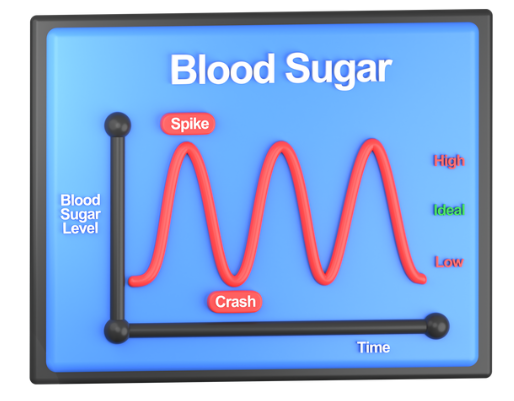

血糖値スパイクとは、血糖値の急上昇・急下降のことをいいます。

そのときに「血糖の急上昇」が起こると、血糖を下げる作用のある「インスリン」というホルモンが「すい臓」から多量に分泌されます。

すると、急に上昇した血糖は、多量に分泌されたインスリンの作用によって血糖が急下降します。

この変化を「血糖値スパイク」または「グルコーススパイク」などと呼ばれます。

この血糖値の急上昇・急下降である「血糖値スパイク」によってさまざまな健康への影響が出ることが知られています。

血糖値スパイクの影響

糖質の過剰摂取

血糖値スパイクの影響として「糖質の過剰摂取」があります。

食事によって、「血糖の急上昇」が起こると、血糖を下げるはたらきのある「インスリン」というホルモンが「すい臓」から多量に分泌されます。

すると、「インスリン」の作用によって「血糖の急下降」が起こります。

実際には「糖」が足りているのに、血糖値が一時的に低くなるため、脳から空腹のサインを出してしまいます。

すると、体は血糖値を上げようとし、さらに「糖質」をとろうとしてしまい、結果として「糖質」を多く摂りすぎてしまいます。

低血糖症状

血糖値スパイクの影響として「低血糖症状」があります。

繰り返しになりますが、食事によって「血糖の急上昇」が起こると、「すい臓」から多量に「インスリン」が分泌されて、「血糖の急下降」が起こります。

「血糖の急下降」が起こると「だるさ」「眠気」「集中力低下」「無気力感」などの「血糖低下」による症状が起こります。

たとえば、お昼休憩で食事をとった後に、眠くなって作業に集中できないということはありませんか?

これは、食後の「血糖上昇」の後の「血糖低下」による症状によるものです。

生活習慣病

血糖値スパイクの影響として「生活習慣病のリスクが上がること」があります。

血糖値の急上昇・急下降による影響から、糖質を摂りすぎてしまうと、「生活習慣病」につながります。

繰り返しになりますが、「血糖の急上昇」が起こると、その後に「血糖の急下降」が起こり、空腹のサインを出してしまい、「糖質」を摂りすぎてしまいます。

「糖質」のとりすぎは、「万病の元」となります。

たとえば、「糖尿病」や「肥満」などの生活習慣病のリスクが上がり、「心筋梗塞」「脳梗塞」などの重大な疾患につながります。

また、「血糖の急上昇」を繰り返す人は、「活性酸素」が発生しやすく、血管の内膜が損傷されやすく、動脈硬化を引き起こしやすいことが知られています。

動脈硬化が進行すると、「心筋梗塞」「脳梗塞」などの重大な疾患のリスクが高まります。

認知機能の低下

血糖値スパイクの影響として「認知機能の低下」があります。

「血糖の急上昇」が起こると、「血糖」を下げようと、「すい臓」から「インスリン」が分泌されます。すると、「インスリン」が多量に分泌され、「インスリンが多い状態」となります。

この「インスリンが多い状態」はさまざまな健康への影響がわかってきており、その中でも、記憶力が低下することがネズミの実験で確かめられています。

ネズミの脳を調べてみると、アルツハイマー型認知症の原因といわれている「アミロイドβ」という物質が蓄積していました。

「血糖値の急上昇・急下降」が起こると、判断力・集中力・記憶力・認知機能などの脳機能が低下することが判明してきています。スポーツ選手において、競技パフォーマンスの低下にもつながる可能性が指摘されています。

免疫力の低下

血糖値スパイクの影響として「免疫力の低下」があります。

「血糖の急上昇」が繰り返し起こると、「高血糖の状態」や「糖尿病の合併症」から、免疫力が低下します。

「血糖の急上昇」によって、血糖値が高くなると、白血球などの免疫細胞の働きが悪くなります。すると、十分に病原体を排除することが出来ず、感染症にかかりやすい状態となります。

また、「血糖の急上昇」が繰り返し起こると、「糖尿病」になりやすいです。

「糖尿病」にかかってしまい病状が進行すると、「動脈硬化」や「腎臓病」などの合併症が起こります。「動脈硬化」により末梢への血流が悪くなったり、「腎臓病」によって腎臓の働きが悪くなると、免疫力が低下してしまいます。

すると、感染症にかかりやすい状態となりますし、感染症が治りにくい状態にもなります。

血糖値スパイクを抑えるコツ

糖質を最後に食べること

血糖値スパイクを抑えるコツとして「糖質を最後に食べること」があります。

オススメの食べる順番として、食事の最後に「炭水化物」(糖質)をもってくる「カーボラスト」があります。

これは、最後に炭水化物や糖質が豊富な「主食」を食べる方法です。

「カーボ」つまり「炭水化物(糖質)」を「ラスト」(最後)に食べる方法となります。

これまで、はじめに野菜が多く入っている「副菜」(サラダなど)を初めに食べることによって血糖値の急上昇が抑えられると考えられていました。

最近の研究では、はじめに食べるものが「炭水化物以外の食材」であれば、血糖値の上昇の程度にあまり関係ないことが判明しました。

つまり、はじめに野菜を食べなくても、「汁物」(みそ汁など)や「主菜」(肉、魚、たまごなど)などを最初に食べても大丈夫ということになります。

最後に炭水化物や糖質が豊富な「主食」である炭水化物(糖質)をもってくれば、その前の順番は何でもオッケーということです。

よく噛んで食べること

血糖値スパイクを抑えるコツとして「よく噛んで食べること」があります。

あまり噛まないで食事をすると、食べ物を流し込む形になり、必然的に早食いへとつながります。

一度に大量の食べ物が、胃や腸に流れ込んでくると、糖質などの栄養素が一気に消化・吸収されるため、血糖値の急上昇・急下降である「血糖値スパイク」が起こりやすいです。

よく噛んで、時間をかけて食事をすることによって、糖質が穏やかに消化・吸収されて、血糖値スパイクを防ぐことにつながります。

さらに、よく噛むことによって、「胃腸の動きを活性化」「歯の病気の予防」「肥満防止」「脳の活性化」「味覚の発達」「滑舌の改善」「がん予防」などのさまざまな健康効果があります。

セカンドミール効果

血糖値スパイクを抑えるコツとして「セカンドミール効果」があります。

セカンドミール効果を利用するために、適切に間食を入れるといいでしょう。

セカンドミール効果とは、最初にとる食事(ファーストミール)が、次にとった食事(セカンドミール)の後の血糖値にも影響をおよぼすことをいいます。

たとえば、「朝食」(ファーストミート)において摂取した食事内容が、「昼食」(セカンドミール)後の血糖値の変化に影響を与えます。

セカンドミール効果を利用したものとして、食事の間が空いているときに、間食をうまく活用することによって、血糖値スパイクを抑えることができます。

とくに、タンパク質や食物繊維が豊富な食品を間食にすると、その後に摂取する食事の血糖値をおさえる効果があるとする研究報告があります。

とくに、朝食から昼食まで間が空く場合、昼食から夕食まで間が空く場合、またトレーニング前後に間食をうまく入れると、血糖値スパイクを抑えることができます。

食後の軽い運動

血糖値スパイクを抑えるコツとして「食後の軽い運動」があります。

食事をした後は、全身の血液が胃や腸など消化器官に集まります。

すると、糖質などの栄養素が消化吸収されていき、血糖値は高まっていきます。

その時に、体を動かしていれば、筋肉にも血液がまわり、消化器官のはたらきが抑えられ、糖質の消化吸収がゆっくりとなります。

たとえば、食事をした後は、すぐに横になるのではなく皿洗いなどの家事をおこなったり、外食した後には歩いて帰宅するようにして、食後に軽い運動を取り入れてみてはいかがでしょうか。

ただし、激しい運動をすると、消化吸収が妨げられますし、食事で摂取した食べ物を吐いてしまうこともあります。

あくまで、食後は横になってゴロゴロとせず、軽く体を動かすようなクセを付けていくのが良いでしょう。

低GI値の食品

血糖値スパイクを抑えるコツとして「低GI値の食品」を選ぶことがあります。

炭水化物を選ぶときには、GI値の低い「茶色の炭水化物」がオススメです。

茶色の炭水化物には、「玄米」「雑穀」、「全粒粉」「ライ麦」、「そば」「キヌア」などがあります。

精製されていない「玄米」であれば、「ぬか」や「胚芽」を含みます。

「ぬか」や「胚芽」には、「ビタミン」「ミネラル」「食物繊維」などが豊富に含まれており、炭水化物の消化吸収されるスピードをおさえ、「血糖の急激な上昇」をおさえてくれるのです。

普段の食事の中で、高GI値の「白い炭水化物」ではなく「茶色の炭水化物」を選ぶといいです。

たとえば、ごはんであれば「白米」ではなく「玄米」を選びましょう。

パンであれば「小麦」ではなく精製されていない「全粒粉」を選びましょう。

「白い炭水化物」ではなく「茶色の炭水化物」をとるようにして、「血糖値の急上昇」を防ぐようにしましょう。

また、炭水化物以外にも、低GI値の食品はさまざまあります。

GI値に着目して食品を選ぶようにしましょう。

栄養バランスの良い食事

血糖値スパイクを抑えるコツとして「栄養バランスの良い食事」を心がけることがあります。

食事にはさまざまな種類があります。

たとえば、日本型食生活でいうと、食事は「主食」の他に「主菜」「副菜」、「汁物」、「牛乳・乳製品」「果物」などがバランス良くそろっています。

「糖質」を多く含む「主食」ですが、他のおかずから「食物繊維」「ビタミン」「ミネラル」などが一緒に摂取されると、「糖質」の消化吸収のスピードがゆっくりとなり、「血糖値の急上昇」を抑えられるのです。

また、「タンパク質」や「脂質」は、「糖質」に比べて消化吸収されるのに時間がかかるため、血糖値の上昇はゆるやかになります。

「高たんぱく」「低糖質」の食事をこころがけましょう。

そして「脂質」はオメガ3脂肪酸などの良質な脂質をとるようにしましょう。

まとめ

今回は、「血糖値スパイクの影響」についてみてきました。

日々の食事は、スポーツをしている人にとって、とても重要になります。

食事を武器にして、スポーツにおいてパフォーマンスが向上するような人が一人でも多く出ることを願っています。

この記事によって「血糖値スパイクの影響」についての理解が深まり、一人でも多くの人に役立つことを願っています。

この記事の著者