・アスリートは食事が大事と聞きますが、具体的にどうすればいいの?

・食事の内容はどのようなものがいいですか?

・もっと速く走りたいです!

この記事を読むことによって、食事を武器にして、マラソンのタイムを伸ばすヒントが見つかります。

私はドクターランナーの立場として、トレーニング内容だけでなく食事・栄養バランスなどを記録して研究してきました。

自分自身を実験台にした結果、食事の内容が「走りの調子」と強く関係することを改めて実感しました。

とくに、糖質の摂取量が多い場合と少ない場合で、明らかに違いが表れます。

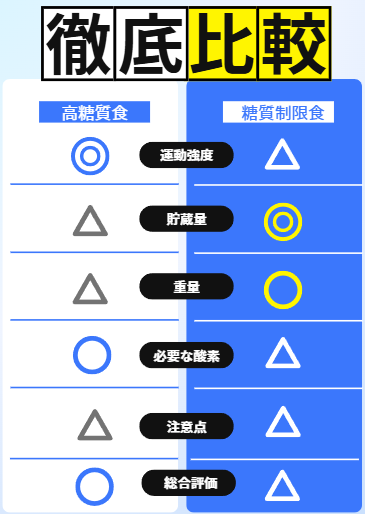

マラソン競技では、大きく分けて「高糖質食」と「糖質制限食」と2つのエネルギー戦略があります。

糖質をしっかりと摂取する「高糖質食」の方法。

「糖質制限食」によって、脂質をエネルギー源として使えるようにする「ファットアダプト」(ファットアダプテーションなどとも)と呼ばれる方法があります。

マラソン競技でタイムを伸ばすために、「高糖質食」と「糖質制限食」のどちらがいいのか、徹底比較したいと思います。

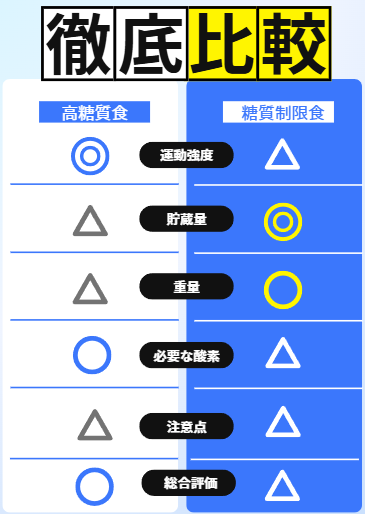

運動強度は、高糖質食が有利

運動強度に関していうと、「高糖質食」の方が「糖質制限食」に比べて有利です。

・糖質は、すぐにエネルギーとして利用され、大きなエネルギーを生み出します。

・脂質は、エネルギーとして利用されるまでに時間がかかるが、持久性に優れています。

大きな出力を伴う運動をおこなう場合、エネルギー源として「糖質」がメインに使われます。

また、酸素なしでもエネルギーを生み出すことができるため、すぐにエネルギーを作り出します。

とくに、瞬発系・パワー系・短時間の運動などのエネルギー源となります。マラソンなどの長時間の運動においても、糖質の存在があることで脂質がスムーズに使うことができます。

一方、糖質制限食では、エネルギー不足によって、運動強度が低下します。

エネルギーが作られるまでに時間がかかるため、運動をし始めるタイミングで、体の動きが鈍くなりがちです。

貯蔵量は、糖質制限食が有利

運動強度に関していうと、「高糖質食」の方が「糖質制限食」に比べて有利です。

・糖質の貯蔵量は「約1600kcal」(グリコーゲンとして)

・脂質の貯蔵量は「約84000kcal」(体重60kg、体脂肪率20%)

糖質は、グリコーゲンとして、筋肉や肝臓に蓄えられます。

グリコーゲンとして貯蔵される量は、筋肉に「約300g」、肝臓に「約100g」、合計「約400g(1600kcal)」となります。

一方、脂質は体脂肪として蓄えられます。

たとえば、体重60kg、体脂肪率20%の方で、約12kgの体脂肪が貯蔵されています。

体脂肪には脂質だけでなく水分なども含まれており「脂肪1kgあたり約7000kcal」なので、「約84000kcal」という膨大なエネルギーが蓄えられています。

重量は、糖質制限食が有利

重量に関していうと、「糖質制限食」の方が「高糖質食」に比べて有利です。

・糖質は「1g当たり約4kcal」のエネルギー

・脂質は「1gあたり約9kcal」のエネルギー

同じエネルギー量を生み出すために、脂質は糖質に比べて重量が少なくすみます。

なお、糖質の貯蔵は、グリコーゲンとして「1g当たり約3gの水分」も引き込みます。

つまり、グリコーゲン「250g」(約1000kcal)の蓄えで、「約1000g」の重量になります。

一方、脂質の貯蔵は、体脂肪として「脂肪1kgあたり約7000kcal」です。

つまり、同じ1000kcal生み出すために「約143g」の重量で済みます。

ただし、体脂肪の貯蔵量には基本的に上限がないため、蓄えすぎによる体重増加には注意が必要です。

必要な酸素は、高糖質食が有利

必要な酸素量に関していうと、「高糖質食」の方が「糖質制限食」に比べて有利です。

酸素1L当たりのエネルギー産生量

・糖質では「約5.05kcal」

・脂質では「約4.69kcal」

となっています。

糖質をエネルギー源として使う場合には、脂質と比べて酸素の必要量が少ないです。

酸素が使われる量がより少なくなるため、心肺機能への負担も抑えることにつながります。

つまり、マラソン競技においては、同じペースで走る場合、より少ない酸素で済むことになります。

高糖質食の注意点

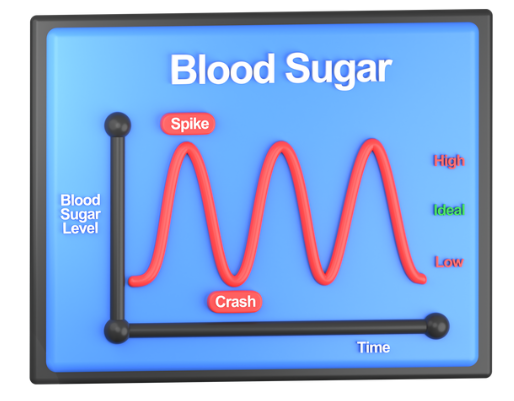

血糖値スパイク

高糖質食の注意点として「血糖値スパイク」があります。

食事をすると、糖質などが消化吸収されて「血糖値の上昇」が起こります。

その後、血糖を下げる作用のある「インスリン」というホルモンが「すい臓」から分泌されて血糖値は下がります。

一度に多量の糖質を摂取した場合に、血糖値の急上昇・急下降が起こる場合があり、「血糖値スパイク」と呼ばれます。

レース前に糖質を摂取しすぎてしまい、マラソン競技で走っているときに、「低血糖」が起こり、うまく力が発揮できない状態になる「大福餅症候群」のリスクがあります。

普段から高糖質食だと、血糖値の急上昇・急下降である「血糖値スパイク」の影響を受けるリスクが高まります。

「血糖値スパイク」によって、「集中力の低下」「眠気」「糖質の過剰摂取」などにつながる可能性があります。

糖尿病リスク

高糖質食の注意点として「糖尿病リスク」があります。

アスリートでは、糖質の必要量が高くなるとはいえ、糖質を摂取しぎると「糖尿病」リスクが高まります。他にも「高血圧」「脂質異常症」などの生活習慣病につながることもあります。

糖尿病は、初期には症状が出ないことが多いため、とくに注意が必要な病気です。

症状が出るころには、進行しているケースがあります。

いつもより糖質の摂取量を上げる時には、できれば定期的に血液検査を行い、「血糖値」や「HbA1c」などを確認すると良いでしょう。

また、市販のリブレなどの血糖値モニタリニグを使用して、安全に血糖値管理することをオススメします。

糖質制限食の注意点

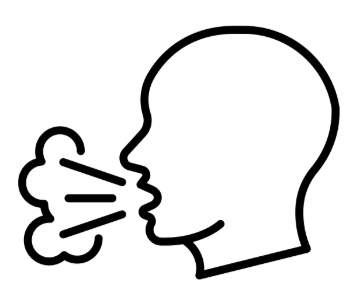

口臭

糖質制限食の注意点として「口臭」があります。

糖質制限をすると、脂質が分解され、その過程で「ケトン体」が作られます。

また、エネルギー不足からタンパク質が分解されると「アンモニア」が発生します。

ケトン体やアンモニアなどの物質が多く発生すると、呼気に混ざって口臭や体臭がきつくなることがあります。

ちなみに、ケトン体による臭いは「ケトン臭」といわれ、甘酸っぱい特徴的な臭いが「ダイエット臭」として有名です。

腸内環境の悪化

糖質制限食の注意点として「腸内環境の悪化」があります。

炭水化物は、「糖質」と「食物繊維」に分かれます。

糖質を制限すると、必然的に食物繊維も不足しがちです。

食物繊維が不足すると、便が硬くなり、便秘気味になります。

また、食物繊維は、善玉菌のエサでもあり、食物繊維が不足すると腸内環境は悪化してしまいます。

寿命が短くなる

糖質制限食の注意点として「寿命が短くなること」があります。

米国人15000人を対象とした25年間の追跡調査によると、糖質制限食によって、寿命がおおよそ2年~3年短くなるということが判明しました。

理由として、さまざまな説がありますが、糖質制限の人は牛肉・豚肉の摂取量が多くなることが原因だと言われています。

糖質制限によって不足するカロリーを、「タンパク質」や「脂質」などの他の栄養素で補おうとすると、全体の栄養バランスが乱れてしまうのです。

理由はどうであれ、糖質制限をおこなうと、寿命が短くなるという研究報告があるので注意が必要です。

総合評価

総合評価として、マラソン競技においては「高糖質食」の方が「糖質制限食」に比べて有利だと考えられます。

糖質制限食(ファットアダプト)は、個人的に何度か挑戦したことがあります。

・常に体がだるい感じ

・トレーニング強度が上がらない

・中盤以降は走れるが、とくに序盤がキツイ

などで体調はいまいちでした。

実際、糖質制限食によってフルマラソンのパフォーマンス向上につながるという研究報告はないです。

ウルトラマラソンだとパフォーマンス向上の可能性はあるかもくらいの結論です。

糖質をしっかりと摂取することによって、トレーニング強度を上げやすくなります。

しかし、42.195kmを走り切るためには糖質の貯蔵エネルギー「約1600kcal」だけでは足りません。

「フルマラソン42.195km」を走る場合、体重60kgの方で「約2500kcal」ものエネルギーが必要になります。

糖質だけでは「約900kcal」足りない計算になるため、エネルギー戦略の工夫が必要です。

・レース中に糖質を補給する

・カーボローディングをする

・脂質も使えるようにする

などの工夫でフルマラソンを乗り越えるといいでしょう。

総合評価として、マラソン競技においては「高糖質食」の方が「糖質制限食」に比べて有利だと考えられます。

しかし、脂質はエネルギー源だけでなく、正常な生命活動をする上で必須の栄養素です。

糖質の方が良いからと、脂質を悪者として必要以上に制限してしまうと、健康を害してしまい、かえってコンディションを崩す原因にもなります。

ご自身にとって最低限必要な量の「脂質」は少なくとも確保するようにしましょう。

まとめ

今回は、「高糖質食」と「糖質制限食」を徹底比較しました。

食事・栄養は、ランナーやアスリート、スポーツ選手にとって、非常に重要です。

日々の食事を武器にして、マラソンの自己ベストを更新する人が一人でも多く出ることを願っています。

この記事によって「高糖質食と糖質制限食の比較」についての理解が深まり、一人でも多くの人に役立つことを願っています。

この記事の著者