・ランニングには、どのような筋肉が関わっていますか?

・ランナーですが、どのような筋トレがいいですか?

・筋肉を鍛えるために、どのようなことをすればいいですか?

この記事を読むことによって、ランニングに関係する筋肉について知ることができ、マラソンのタイムを伸ばすヒントが見つかります。

私はドクターランナーの立場として、ランニングに関して、人の体の構造との関係性についてスポーツ科学とメディカル科学の両面から調べてきました。

速く走るためには、「筋肉」の基本性能を理解しておくと、より効率的にトレーニングすることができます。

ランニングには、走る動作に関係する「骨格筋」以外にも、「心筋」や「平滑筋」なども非常に大切な働きをします。

では、ランニングには、どのような筋肉が関わっていますか?

ということで、今回は「ランニングに関係する筋肉」について説明します。

ランニングに関係する筋肉

ランニングに関係する筋肉として、以下のものがあり、筋力トレーニングで鍛えるといいでしょう。

大殿筋

ランニングで使う筋肉として「大殿筋」があります。

大殿筋は、臀部(お尻)の表面にある大きな筋肉であり、骨盤の後ろから太ももの横まで伸びています。

下半身の中で最も大きい筋肉であり、股関節の伸展や外転・外旋などの作用があります。

大殿筋の役割として、上半身を支える、上半身と下半身の動きをつなぐ、ランニング時の地面からの衝撃を吸収する、地面を蹴りだす推進力を生み出すなどの働きがあります。

大殿筋は、「ヒップリフト」「スクワット」「ヒップスラスト」などのトレーニングで鍛えることができます。

大殿四頭筋

ランニングで使う筋肉として「大腿四頭筋」があります。

大腿四頭筋は、太ももの前側にある「大腿直筋」「外側広筋」「中間広筋」「内側広筋」の4つの筋肉の総称です。

体の中で最も体積が大きい筋肉であり、膝関節の伸展、股関節の屈曲する作用があります。

大腿四頭筋の役割として、歩行やランニング時に止まる、いわゆるブレーキ筋として働く、重力に対抗して立つ、歩くこと、走る速度・ジャンプ力の向上に寄与するなどの働きがあります。

大腿四頭筋は、「スクワット」「ランジ」「ジャンプ運動」などのトレーニングで鍛えることができます。

ハムストリングス

ランニングで使う筋肉として「ハムストリングス」があります。

ハムストリングスは、太もも裏側にある「大腿二頭筋」「半腱様筋」「半膜様筋」の3つの筋肉の総称です。

股関節の伸展、膝関節の屈曲する作用があります。

ハムストリングスの役割として、脚を後ろに引く、膝を曲げる、膝関節を安定化する、走っているときに立ち止まる、ブレーキをかける、しゃがむ動作をするなどの働きがあります。

ハムストリングスは、「スクワット」「デッドリフト」「レッグカール」などのトレーニングで鍛えることができます。

中殿筋

ランニングで使う筋肉として「中殿筋」があります。

中殿筋は、臀部(お尻)にある筋肉であり、腸骨の外側から大腿骨の大転子の外側に付着しています。

下半身の中で最も大きい筋肉であり、股関節の伸展や外転・外旋などの作用があります。

中殿筋の役割として、ランニングにおいて地面に接地するときの支持脚を支えること、片足で立つときに骨盤を支えること、バランスを保つなどの働きがあります。

中殿筋は、「ヒップリフト」「スクワット」「ランジ」などのトレーニングで鍛えることができます。

下腿三頭筋

ランニングで使う筋肉として「下腿三頭筋」があります。

下腿三頭筋は、下腿の後面に位置している「腓腹筋」と「ヒラメ筋」をあわせたものをいいます。

腓腹筋は、内側頭と外側頭がある「二頭筋」であり、大腿骨遠位端から始まりアキレス腱に付着しています。

ヒラメ筋は、下腿の上端から始まってアキレス腱に付着しています。

なお、「腓腹筋」と「ヒラメ筋」が合わさってアキレス腱となり、踵骨(かかと)に付着します。

下腿三頭筋の働きとして、足関節の底屈・膝関節の屈曲などがあります。

歩行やランニングのスピードの調整、足首の固定、ジャンプや着地などの衝撃緩和などの役割をします。

下腿三頭筋は、「カーフレイズ」「ポッピング」「ジャンプ運動」などのトレーニングで鍛えることができます。

広背筋

ランニングで使う筋肉として「広背筋」があります。

広背筋は、肩甲骨や上腕骨に付着しており、肩や腕の動作に関与しています。

腕を内側や後方に動かす、肩甲骨を動かす作用があります。

また、呼吸補助筋として、吸気時に背中の領域が広がり、胸郭が拡張するのを助ける働きもします。

広背筋の役割として、ランニングにおいて体幹の安定、肩甲骨まわりの運動、腕振り動作、スムーズな呼吸をサポートするなどの働きがあります。

広背筋は、「デッドリフト」「ラットプルダウン」「プルアップ」などのトレーニングで鍛えることができます。

腸腰筋

ランニングで使う筋肉として「腸腰筋」があります。

腸腰筋は、腸骨筋と大腰筋・小腰筋の3つの筋肉をあわせたもので、体幹と下半身をつなぐ筋肉です。

腸腰筋は、股関節を屈曲させる作用があります。

骨盤の前傾を保つ、腰のS字カーブをキープする、膝を引き上げる、下肢を振り出す、体幹から骨盤にかけて安定化するなどの役割をします。

腸腰筋は、「もも上げ」「ランジ」「レッグレイズ」などのトレーニングで鍛えることができます。

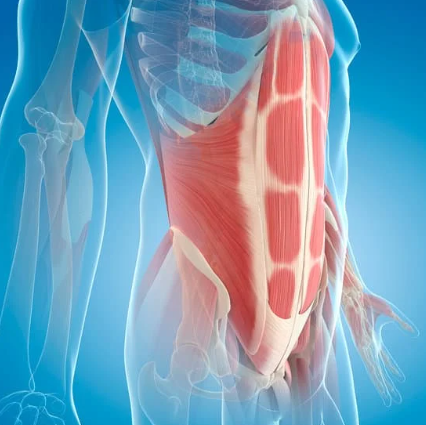

腹筋

ランニングで使う筋肉として「腹筋」があります。

腹筋は、腹部前面の筋肉であり、表層の「腹直筋」と深層の「腹横筋」「腹斜筋」などがあります

腹筋の働きとして、腹部の屈曲などがあります。

体幹部の安定、骨盤の後傾の保持、内臓の保護、呼吸筋のサポートなどの役割をします。

腹筋は、「シットアップ」「クランチ」「プランク」「足上げ腹筋」などのトレーニングで鍛えることができます。

脊柱起立筋

ランニングで使う筋肉として「脊柱起立筋」があります。

脊柱起立筋は、背骨(脊柱)を支える筋肉であり、「腸肋筋」「最長筋」「棘筋」の3つの筋肉のことをいいます。

脊柱起立筋は、背中を伸ばす働きをします。

背筋を支えること、体幹部の安定、骨盤の前傾などの役割をします。

脊柱起立筋は、「デッドリフト」「バックエクステンション」「ローイング」「プランク」などのトレーニングで鍛えることができます。

ランナーの筋肉の特徴

マラソンランナーの筋肉

マラソンランナーの筋肉は、速筋と遅筋の割合は、「20:80」程度と言われています。

瞬発力を発揮するようなトレーニングでは「速筋」が、持久力を発揮するようなトレーニングでは「遅筋」が主に鍛えられます。

マラソンランナーでは、「42.195km」という長い距離を走ることになります。

長時間の持久力が必要であるため、持久力に優れている「遅筋」の割合が多くなっており、太ももの速筋と遅筋の割合は「18:82」程度と言われています。

なお、速筋と遅筋の割合は、体格や競技、筋肉の部位によっても、以下のように異なります。

・一般人は、速筋と遅筋の割合は、「55:45」程度

・短距離ランナーは「63:37」程度

・ノルディックスキー選手は「35:65」程度

速筋の特徴

速筋の特徴として、収縮速度が速い、瞬発的に大きな力を発揮しやすい、しかし持久力がないなどがあります。

速筋は、収縮速度が速く、瞬発的に大きな力を発揮できる筋肉です。

糖質をエネルギー源としており、酸素を必要としない「無酸素運動」に向いています。

なお、速筋は白っぽい色をしているので「白筋」とも呼ばれます。

瞬発力に優れていますが、疲労しやすいため、持久力に欠きます。

遅筋の特徴

遅筋の特徴として、収縮速度が遅い、持久力がある、しかし瞬発的な大きな力を発揮しにくいなどがあります。

遅筋は、収縮速度が遅いけれど、持久力を発揮できる筋肉です。

酸素や糖、脂質をエネルギー源として使うことができ、毛細血管やミトコンドリアが豊富であり、長時間動き続ける「有酸素運動」に向いています。

なお、遅筋には、酸素を蓄えるミオグロビンが多く含まれて赤い色をしているため「赤筋」とも呼ばれます。

ランニングに関係する筋肉の種類

骨格筋

骨格筋を収縮させることによって「走る動作」を作り出して、ランニングすることができます。

骨格筋は、骨格に付着して体を動かす筋肉であり、筋肉といえば「骨格筋」を意味することが多いです。

筋肉の収縮と弛緩を繰り返すことによって、体を動かすことができます。

運動神経の支配下にあり、自分の意思で動かすことができる「随意筋」です。

今まで説明した筋肉は「骨格筋」のことであり、その筋肉の種類についてみていきました。

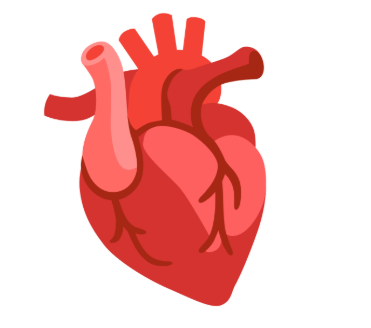

心筋

心筋の働きによって、運動に必要な血液を全身に送ることができます。

心筋とは、心臓の壁を構成する筋肉であり、心臓を拍動させて血液(酸素や栄養素など)を全身に循環させる働きをします。

心臓の動きが止まると、全身に十分な血液を送ることができず、死につながります。

そのため、心筋には自動的に拍動する仕組みが整っています。

心筋は、骨格筋と同じように「横紋筋」ですが、自分の意思で動かすことが出来ない「不随意筋」であり、自律神経の支配を受けて自動的に収縮します。

また、心筋の細胞内にはミトコンドリアが多く含まれており、必要なエネルギーを絶えず作り出し、心臓の拍動が途絶えないようにしています。

なお、心筋は不随意筋ですが、随意筋である骨格筋を利用して鍛えることができます。

骨格筋を使った運動の強度が高く、運動時間も長くなれば、必要な酸素が増えます。

心臓への負荷が高まると、心臓の拍動は、より速く、より強いものになり、心筋を鍛えることにつながります。

平滑筋

ランニングにおいて、血液の通り道である「血管」、食べ物の通り道である「胃腸」の平滑筋が大切です。

平滑筋は、血管や内臓(胃、腸、気管、尿管、子宮など)を構成する筋肉です。

自分の意思で動かすことが出来ない「不随意筋」であり、横紋筋のような横紋構造(しま模様)がないです。

平滑筋は、自分の意思では動かすことが出来ないため、平滑筋自体を鍛えることができません。

しかし、胃や腸などの消化管は、食べ物の種類や量、よく噛むこと、腸活などによって、消化機能を向上させることはできます。

消化機能が上がれば、エネルギー源や体作りに必要な栄養素をより効率的に取り込むことができ、トレーニング効果をより高めることにつながります。

また、血液の通り道である「血管」も、強度の高い運動を行うことによって、より効率的に血液を全身に送るように適応するものと考えられます。

まとめ

今回は「ランニングに関係する筋肉」について説明しました。

この記事によって「ランニングに関係する筋肉」についての理解が深まり、一人でも多くの人に役立つことを願っています。

この記事の著者