マラソンのタイムを伸ばすために日々トレーニングを行っているランナー向けの記事です。

・頑張ってトレーニングしても伸びない

・最近、疲れやすいです…

・なんか調子が悪い!

このようなランナーの不調、じつは「低タンパク質血症」が原因かもしれません。

私はドクターランナーの立場として、長年アスリートの不調に携わってきました。

ランナーが調子が悪いときに、血液検査をするとじつは「低タンパク血症」だと判明するケースは少なくないです。

その不調、低タンパク血症が原因かもしれません!

早めに血液検査を受けるようにしましょう。

この記事を読むことによって、ランナーを苦しめる「低タンパク血症」について理解することができ、その治療法やご自身でできる対処法について知ることができます。

反対に「低タンパク血症」に関する知識がないと、慢性的な体調不良によってトレーニングの調子が上がらず、せっかくトレーニングをしても、伸びないどころか、タイムが悪くなっていくおそれもあります。

さあ、「低タンパク血症」について一緒にみていきましょう。

低タンパク血症とは

低タンパク血症とは、血液中のタンパク質濃度が低い状態のことです。

タンパク質の中でも「アルブミン」が低下することが多く「低アルブミン血症」とも呼ばれます。

低タンパク血症の状態になると、ランナーの走りに影響を与えるだけでなく、重度になると、血管内の水分が外に漏れ出し、むくみ(浮腫)や腹水、胸水など健康面にも影響を与えます。

低タンパク血症の影響

筋力低下

低タンパク血症の影響として「筋力低下」があります。

タンパク質は、筋肉の材料にもなります。

低タンパクの状態になると、せっかく、トレーニングしても、筋肉はうまく育たちません。

トレーニングの質も上げることができず、筋力も低下してしまいます。

リカバリー力の低下

低タンパク血症の影響として「リカバリー力の低下」があります。

トレーニングによって、損傷した肉体の修復に「タンパク質」は欠かせないです。

タンパク質が不足すると、筋肉など肉体の修復がうまくできずに、リカバリーがうまくいきません。

また、タンパク質は「睡眠ホルモン」や「成長ホルモン」などの材料にもなります。

タンパク質が不足すると、睡眠の質は低下し、成長ホルモンの分泌も低下するため、リカバリー力が低下してしまいます。

次のトレーニングの質も上げることができずに、結果としてパフォーマンス低下にもつながります。

貧血

低タンパク血症の影響として「貧血」があります。

貧血は血液中のヘモグロビン濃度が低下した状態です。

ヘモグロビンは、「鉄分」と「タンパク質」で出来ています。

タンパク質が少ないと、ヘモグロビンの材料が足りなくなるため「貧血」につながります。

貧血になると、体中に十分な酸素を運ぶことが出来なくなります。

息切れ、動悸、疲れやすくなるなどの症状がみられますし、有酸素運動であるマラソンでは確実に競技パフォーマンスは低下します。

心拍出量の低下

低タンパク血症の影響として「心拍出量の低下」があります。

血液中のタンパク質(とくにアルブミン)が低下すると、血管内の浸透圧が低下し、血管外に水分が漏れやすくなります。

すると、循環血液量が減少し心臓が送り出す血液の量が減ってしまうため、心拍出量は低下します。

心拍出量が低下すると、すぐに心拍数が上がりやすくなりますし、全身に血液を十分に送り出すことができず「競技パフォーマンスの低下」にもつながります。

低タンパク血症の原因

タンパク質不足

低タンパク血症の原因として「タンパク質不足」があります。

食事から摂取するタンパク質が不足すると、血液中のタンパク質濃度も低下してしまいます。

質の良いタンパク質を適量を食事から摂取することが大切です。

エネルギー不足

低タンパク血症の原因として「エネルギー不足」があります。

食事から摂取するエネルギーが不足すると、タンパク質もエネルギー源として利用されてしまいます。

エネルギー源としてタンパク質が消費されてしまうと「低タンパク血症」につながります。

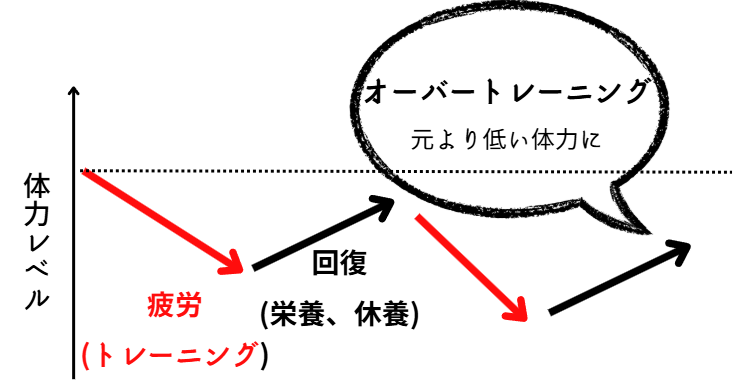

オーバートレーニング

低タンパク血症の原因として「オーバートレーニング」があります。

オーバートレーニングによって、運動をやりすぎると、エネルギー消費が多くなり「エネルギー不足」に陥ります。

エネルギーが不足すると、タンパク質もエネルギー源として利用されてしまい「低タンパク血症」につながります。

肝機能障害

低タンパク血症の原因として「肝機能障害」があります。

肝臓において、体に必要な大部分のタンパク質が作られます。

しかし、肝臓の機能が低下すると、十分にタンパク質を作ることができず「低タンパク血症」につながります。

病気・疾患

低タンパク血症の原因として「病気・疾患」があります。

体内のタンパク質が、尿から漏れ出る「ネフローゼ症候群」、腸から漏れ出る「タンパク質漏出性腸症」などの病気や疾患によって「低タンパク血症」になってしまいます。

また、「肝硬変」では肝臓でタンパクを十分作ることができず「低タンパク血症」とつながります。

低タンパク血症の治療

タンパク質を適量摂取する

低タンパク血症の治療として「タンパク質を適量摂取すること」があります。

「タンパク質」をしっかりと摂取することが低タンパク血症を改善する上で大切になります。

良質なタンパク質を、適度な量、摂取するようにしましょう。

エネルギーを十分摂取する

低タンパク血症の治療として「エネルギーを十分摂取すること」があります。

タンパク質がエネルギー源として消費されないため、食事から摂取するエネルギーを十分確保しましょう。

とくに3大栄養素である「糖質」「脂質」「タンパク質」を含め栄養バランスの良い食事を心がけるようにしましょう。

・糖質は、優先的に確保する

・脂質は調整して体重増加に注意する

・タンパク質は、良質なものを、適量を意識する

エネルギー消費をおさえる

低タンパク血症の治療として「エネルギー消費をおさえること」があります。

トレーニングをやりすぎると、消費されるエネルギー量が多くなり、タンパク質も消費されやすくなります。

消費エネルギーを減らすために、トレーニング計画や内容など見直しましょう。

・トレーニングの量をおさえる

・トレーニングの質を上げる

・短時間集中のトレーニングを意識する

・意識的に休養日を増やす

など、体力レベルを落とさず、全体的にトレーニングボリュームを抑えて、エネルギー消費をおさえるといいでしょう。

それでも改善しないようであれば、トレーニングを一時中断する勇気も必要かもしれません。

病気・疾患を治療する

低タンパク血症の治療として「病気・疾患の治療をすること」があります。

ご自身で色々と治療しても改善しない場合には、「ネフローゼ症候群」「タンパク質漏出性腸症」「肝機能障害(肝硬変)」などの病気や疾患が隠れている可能性があります。

医療機関を受診して検査を受けるとともに、適切な治療を受けるようにしましょう。

まとめ

今回は「低タンパク血症」について説明しました。

伸び悩み、何か不調を感じるときには、「低タンパク血症」が隠れていることが少なくありません。

勇気をもって医療機関で血液検査を受けてみることをオススメします。

低タンパク血症を治療することによって、今までの不調が嘘のようで、楽に走ることができるようになります。

症状が改善することによって、今まで調子悪かったことが分かるかもしれません。

この記事によって「低タンパク血症」についての理解が深まり、一人でも多くの人に役立つことを願っています。

この記事の著者