・健康診断で肝臓の数値が引っかかりました!!

・スポーツをしていて、健康に気をつかっているのに、なぜですか?

・そもそも肝臓ってどんな臓器なのですか?

この記事を読むことによって、アスリートにとって肝臓が大切であることがわかり、肝臓の力を活かして、マラソンのタイムを伸ばすことにもつながります。

私はドクターランナーの立場として、トレーニング内容だけでなく、定期的に血液検査をおこなって研究してきました。

自分自身を実験台にした結果、トレーニング内容や食事・休養の具合が「血液検査の数値」に反映され、「走りの調子」とも関係することを実感しました。

アスリートは、定期的に血液検査を受けて、ご自身の状態を客観的に把握することが非常に大切です。

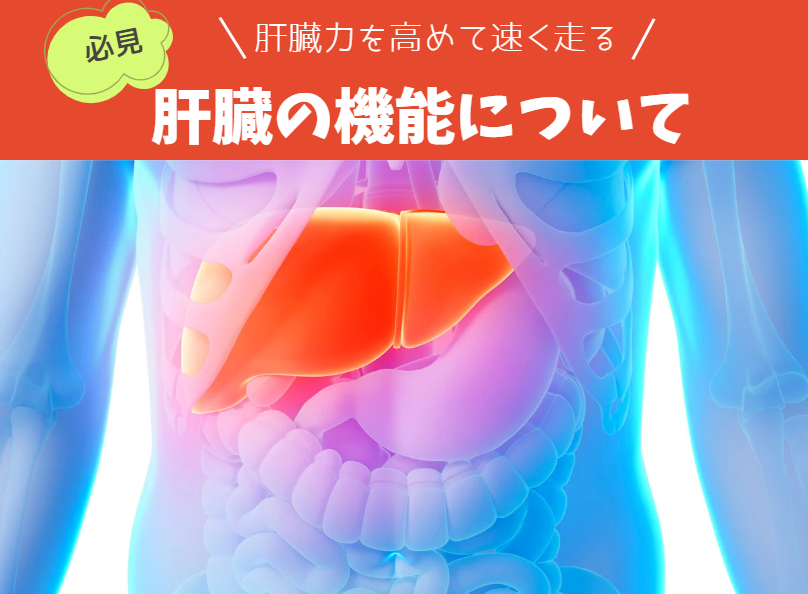

肝臓は、エネルギーを作りだす工場であり、体の材料をつくる働きもしており、アスリートが競技パフォーマンスを高めるうえで重要な役割を担っています。

沈黙の臓器といわれる「肝臓」

肝臓にダメージが加わっても、症状が出ない場合が多いです。

しかし、肝臓は重要な働きをしており、アスリートのパフォーマンスを支えています。

肝臓は、具体的にどのような働きをしていますか?

ということで、今回は「肝臓の働き」について説明します。

肝臓の働き

エネルギーを生み出す

肝臓の働きとして「エネルギーを生み出すこと」があります。

体内に消化吸収された糖質・脂質・タンパク質などの栄養素は、門脈を通って、肝臓へと届けられます。

肝臓において、糖質・脂質・タンパク質などの栄養素を利用して、エネルギーを生み出します。

マラソン競技において、生み出すエネルギーが多いほど、速く走ることにつながります。

アスリートは、肝臓力を高めて、より多くのエネルギーを生み出すことが大切になります。

エネルギー貯蔵

肝臓の働きとして「エネルギー貯蔵」があります。

エネルギー源として利用されずに余った「糖質」はグリコーゲンという形で、肝臓や筋肉に貯蔵されます。

また、余った「脂質」は体脂肪として皮下脂肪や内臓脂肪として貯蔵されますが、肝臓にも貯蔵される場合があり「脂肪肝」とよばれます。

なお、タンパク質は、基本的には貯蔵できないですが、筋肉や臓器などを構成します。

エネルギーが不足したら、筋肉や臓器などを分解して、エネルギー源として利用されることもあります。

タンパク質の合成

肝臓の働きとして「タンパク質の合成」があります。

食事から摂取されたタンパク質は、消化管の中でアミノ酸に分解されて体内に消化・吸収されます。

血液中のアミノ酸は、門脈を通って、肝臓に運ばれていきます。

肝臓では、運ばれてきたアミノ酸を材料にして、全身に必要なタンパク質を合成します。

具体的には、アルブミン、血液凝固因子、免疫グロブリン、ホルモン、輸送タンパク質、収縮タンパク質(アクチン、ミオシン)、酵素などのタンパク質が合成されます。

解毒作用

肝臓の働きとして「解毒作用」があります。

肝臓では、体内に取り込まれた有害物質を分解・無毒化し、尿や胆汁などに排泄する働きがあります。

たとえば、お酒などから摂取された「アルコール」は、肝臓において「アセトアルデヒド」と「酢酸」に分解して、最終的には「二酸化炭素」と「水」にして体外に排出します。

また、タンパク質がエネルギー源として利用されると「アンモニア」が産生します。

肝臓の中の「オルニチン回路(尿素回路)」において、アンモニアを尿素に解毒し、最終的に尿として排出します。

胆汁酸の合成

肝臓の働きとして「胆汁酸の合成」があります。

肝臓において、コレステロールから「胆汁酸」を合成します。

胆汁酸には乳化作用があり、脂肪を消化吸収しやすくする働きをします。

他にも、胆汁酸を含む胆汁が小腸に分泌されて、小腸下部の回腸部で吸収され、再び肝臓に戻る「腸肝循環」を作り出す働き、肝臓のトリグリセリド(中性脂肪)の合成を抑える働きなどもします。

体温の維持

肝臓の働きとして「体温の維持」があります。

肝臓では、糖質・脂質・タンパク質などを利用してエネルギーが生み出します。

産生されたエネルギーは、我々の体を動かす「運動エネルギー」にもなりますし、体温を一定に保つための「熱エネルギー」にもなります。

肝臓において、熱エネルギーが生み出されて、体温を保ってくれます。

肝臓力を高めるポイント

エネルギーを十分に確保する

肝臓力を高めるポイントとして「エネルギーを十分に確保すること」があります。

アスリートの場合、激しいトレーニングを行うため、エネルギーが十分必要になります。

とくに、エネルギー効率が良い「糖質」を十分に摂取するとともに、長時間の運動のエネルギー源となる「脂質」も適量摂取してエネルギーを確保しましょう。

エネルギーが不足すると、タンパク質もエネルギー源として消費され、アンモニアの発生によって肝臓に負担がかかります。

糖質や脂質などのエネルギーを十分確保し、肝臓力を高めましょう。

良質なタンパク質の適量摂取

肝臓力を高めるポイントとして「良質なタンパク質の適量摂取」があります。

食事から摂取したタンパク質は、アミノ酸に分解されて消化吸収され、門脈を通じて肝臓に送られます。

アミノ酸のバランスが悪かったり、過剰に取り込まれたアミノ酸は、エネルギー源として消費され、アンモニアが発生し肝臓に負担がかかります。

アミノ酸バランスの良い「良質なタンパク質」を「適量」摂取して、肝臓力を高めましょう。

適度なトレーニング

肝臓力を高めるポイントとして「適度なトレーニング」があります。

アスリートにおいて、過度な激しい運動をすると、大量のエネルギーが必要になります。

エネルギーを作り出す「肝臓」に負荷がかかり過ぎて、キャパを超える可能性があります。

一時的であれば、耐えることができるかと思いますが、オーバートレーニング傾向が続くと、徐々に肝臓力は低下してしまいます。

自分のキャパシティにあった「適度なトレーニング」を心がけることで、肝臓力を高めましょう。

十分なリカバリー

肝機能を改善するポイントとして「十分なリカバリー」があります。

トレーニングなどでダメージを受けた肉体などを修復するために、肝臓でタンパク質で合成されます。

オーバートレーニングなどリカバリー不足だと、肝臓に負荷がかかり過ぎてしまい、肝臓力は低下します。

トレーニング後は「十分なリカバリー」をとることによって肝臓力を高めましょう。

まとめ

今回は「肝臓の働き」について説明しました。

この記事によって「肝臓の働き」についての理解が深まり、一人でも多くの人に役立つことを願っています。

この記事の著者