・強くなるのに休んでるヒマはありません…

・休むと、ライバルに差がつけられそうです。

・本当に休んでも大丈夫ですか?

この記事を読むことによって、完全休養などのリカバリーの重要性を理解することができ、マラソンのタイムを伸ばすヒントが見つかります。

私はドクターランナーの立場として、トレーニング内容だけでなく食事、睡眠など記録して研究してきました。

自分自身を実験台にした結果、リカバリーが「走りの調子」と強く関係することを改めて実感しました。

完全休養などのリカバリーを適切にいれることによって、タイムを伸ばすことができます。

真面目なランナーに多いのですが、完全休養を入れることに罪悪感を抱くケースが多いです。

実は、自分自身もそうでした。

週に一回は完全休養を入れるようになってから、体調を崩すことが少なくなり、コンディションが整いやすくなり、トレーニングの質を高めることができるようになりました。

ということで、今回は「完全休養」について説明します。

完全休養とは

完全休養とは、全くトレーニングをしないで休養に専念する方法です。

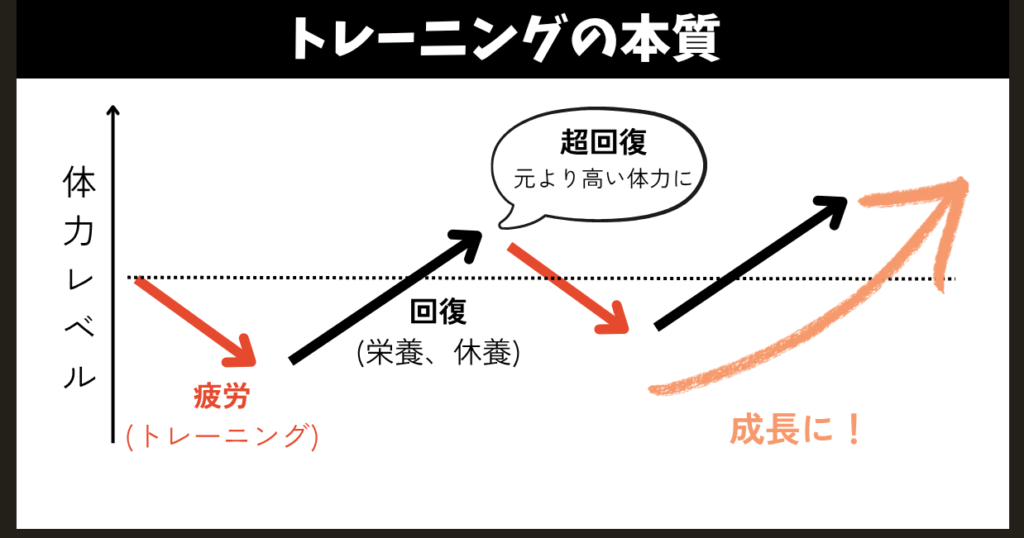

「トレーニング」を行うことで強くなると思うかもしれません。

しかし、実は「トレーニング」によって低下した体力を、「栄養」「休養」などで回復させ、体力レベルは向上し、成長につながるのです!

「超回復」を積み重ねて、体力レベルを高めていくことにこそ「トレーニングの本質」です。

リカバリーの手段として、全くトレーニングをしないで休養に専念する「完全休養」があるのです。

完全休養の効果

肉体的疲労の回復

完全休養の効果として「肉体的疲労の回復」があります。

毎日、トレーニングを行っていると、肉体的な疲労が蓄積します。

とくに、ランニングにともない「走る動作に関係する筋肉群」を駆使することになります。

常にトレーニングしていると、運動することばかりにエネルギーが使用されてしまい、肉体を修復、リカバリーさせることにエネルギーがなかなか十分に行き渡らないです。

完全休養を取り入れることによって、酷使された筋肉など肉体的疲労の回復を促してくれます。

精神的疲労の回復

完全休養の効果として「精神的疲労の回復」があります。

トレーニングによって、肉体的だけでなく精神的にも疲労が蓄積します。

毎日のトレーニングもそうですが、負荷の高いポイント練習に向けての準備も含めて、精神的プレッシャーがかかります。

完全休養を取り入れることによって、トレーニングに関係するプレッシャーから解放することができます。

また、完全休養によって、いつもと違った過ごし方をすることによって、トレーニングのマンネリ化を防ぐことができ、心身ともにリフレッシュさせることができます。

グリコーゲンの貯蔵

完全休養の効果として「グリコーゲンの貯蔵」があります。

エネルギー源である糖質は、グリコーゲンという形で、「筋肉」に約400g、「肝臓」に約100g、計500g程度が貯蔵されます。

トレーニングによって、グリコーゲンが使われますが、十分に回復するためには、2~3日以上はかかるとされています。

ちなみに、「500g」の糖質は、白米「約1.4kg」に相当します。

日常生活や運動に使われる糖質の差分、糖質を摂取するとなると結構な量になります。

完全休養を取り入れることによって、糖質の消費をおさえることができ、グリコーゲンの貯蔵を促してくれます。

貧血予防

完全休養の効果として「貧血予防」があります。

貧血は、血液中のヘモグロビン濃度が低下した状態です。

全身に酸素が十分届けられない状態になり、マラソンなどの有酸素運動のパフォーマンス低下につながります。

ランニングでは、エネルギー不足、汗からの鉄の喪失、タンパク質不足、アシドーシス・足裏の衝撃による溶血などが原因で貧血になりやすいです。

完全休養を入れることによって、ランニングにともなう貧血を予防することができます。

完全休養のポイント

しっかりと休む

完全休養をとるときのポイントとして「しっかりと休むこと」があります。

トレーニングがない完全休養の日には、当たり前ですが、しっかりと休むようにしましょう。

とくに、毎日のルーチンの中に「ランニング」がある人は、完全休養を入れると、なんだかいつもと違うため、モヤモヤした気分になるかもしれません。

時間に余裕ができるかと思いますので、以下のように楽しい時間を過ごしてみてはいかがでしょう。

・自分が今までやりたかったこと

・読みたかった本を読んでみる

・家の中をキレイに掃除してみること

・見たかった映画や動画をみること

・とにかくダラダラ過ごすこと

競技のことは考えない

完全休養をとるときのポイントとして「競技のことは考えないこと」があります。

真面目にコツコツとトレーニングに励んでいるランナーに多いですが、

・疲れているときこそ頑張らなければ

・欲に勝つことが正義

・休んでいる時間はない

と思いこんでしまっている方は多いです。自分もその一人でした。

人間は常に全力で頑張り続けることは不可能です。

完全休養のときには、競技のことは忘れて、しっかりと休むようにしましょう。

その分、トレーニングするときに頑張ればいいのです。

食べ過ぎに注意する

完全休養をとるときのポイントとして「食べ過ぎに注意すること」があります。

トレーニングをしないで、いつも通りの食事をすると残念ながら体重は増えます。

一時的な体重増加はいいかと思いますが、中には食欲旺盛なランナーもいます。

できれば、完全休養の日ではなく、走り込みの日にバク食いするようにしましょう。

ただし、完全休養のときに、食べたいものをしっかりと食べて、心も満たすことも重要だと思います。

そのような場合には、日々のトレーニングがある日に、食事や栄養コントロールをするようにしましょう。

完全休養がコワイと思ってしまう原因

怠けることだと思ってしまう

完全休養がコワイと思ってしまう原因として「怠けることだと思ってしまう」ことがあります。

真面目にコツコツとトレーニングに励んでいるランナーに多いですが、「休む=怠ける」と思ってしまうのです。

自分自身もそうでしたが、疲労がたまっている状態でも、自分自身の休みたいと思う気持ちに打ち勝ってこそ、次のレベルに上がれるものと思っていました。

しかし、人間は常に全力で頑張り続けることは不可能です。

トレーニングを行うことはできたとしても、トレーニングの質は確実に低下していくものです。

トレーニングで頑張った後には、しっかりと心身ともにリカバリーをさせます。

そして、心身ともにリフレッシュした良いコンディションの中、次のトレーニングで頑張るのです。

「頑張るとき」と「休むとき」の、オンとオフのメリハリをつけることが大事です。

完全休養は怠けることではなく、むしろ次のトレーニングがより良いものになるための準備になります。

リカバリーもトレーニングの一環になるので、完全休養をおそれずに取るように「過去の自分」に言いつけたいと思います。

走りの感覚が鈍くなる

完全休養がコワイと思ってしまう原因として「走りの感覚が鈍くなる」ことがあります。

今まで、毎日走る習慣がある人が、突然1日走るのをやめた場合、走りの感覚が鈍くなることがあります。

走ることが当たり前だったため、完全休養を入れると、走りの習慣が途切れるため、走りの感覚が鈍くなるのは理解ができます。

とくに、走り始めは、走りの感覚が鈍くなります。

しかし、走っていくうちに、自然といつもと同じような感覚で走れて来るものです。

長年のトレーニングで培われたものは、1日程度の完全休養程度では、そう簡単に崩れることはないのです。

多少の走る動作に違和感はあったとしても、期間でいうと「3日間」の完全休養くらいでは、パフォーマンスに影響を与えることはないという研究報告もあるくらいです。

完全休養を入れると、一時的に走りの感覚が鈍くなるかもしれませんが、すぐに取り戻すことが出来ます。

むしろ、完全休養によって疲労がしっかりと抜けると、走り自体が軽くなることも多々あります。

走る習慣が途切れる

完全休養がコワイと思ってしまう原因として「走る習慣が途切れる」ことがあります。

毎日、朝起きて走る習慣がある人、通勤や帰宅するときにランニングをしている人など多いかと思います。

毎日のルーチンの中に「ランニング」がある人は、完全休養を入れると走る習慣が途切れることになります。

すると、走りがない日は、なんだかいつもと違うため、モヤモヤした気分になるかもしれません。

とくに、朝走ると、全身への血流が良くなるため、仕事や勉強がはかどるような感覚があります。

そして、程よい疲労感から、夜はグッスリ眠れるような感じだったので、毎日の中で「走ること」がなくなることはコワイと感じていました。

しかし、完全休養を入れてみても、あまり大きくは生活に影響はないように感じます。

普通に、仕事や勉強をすることができますし、いつもと変わらず夜眠ることもできます。

むしろ、トレーニングの時間がなくなるため、時間の余裕ができ、今までやりたいとおもっていたことに時間を費やせるようになりました。

トレーニングの日と、そうではない日の生活のメリハリがついたように感じます。

積み重ねてきたものが崩れると思ってしまう

完全休養がコワイと思ってしまう原因として「積み重ねてきたものが崩れると思ってしまう」ことがあります。

毎日のルーチンの中に「ランニング」がある人は、完全休養を入れると、走る習慣が途切れることになります。

これまで、毎日ランニングをおこなって、毎日コツコツと積み上げてきたものが崩れてしまうと感じてしまうかもしれません。

ランニングがない日は、なんだかいつもと違うため、モヤモヤした気分になるかもしれません。

とくに、通勤ランなど朝に走ると、全身への血流が良くなるため、仕事や勉強がはかどるような感覚があります。

そして、程よい疲労感から、夜はグッスリ眠れるような感じだったので、毎日の中で「ランニング」がなくなることはコワイと感じるかもしれません。

しかし、自分自身実際に完全休養を入れてみましたが、あまり大きくは生活に影響はないように感じます。

普通に、仕事や勉強をすることができますし、いつもと変わらず夜眠ることもできます。

むしろ、トレーニングの時間がなくなるため、時間の余裕ができ、今までやりたいとおもっていたことに時間を費やせるようになりました。

さらに、完全休養の翌日は走りの感覚は違う感じでしたが、すぐにいつもの感覚に戻りました。

一日くらいの完全休養では、積み上げてきたトレーニング効果は、崩れることはありません。

体重が増えてしまう

完全休養がコワイと思ってしまう原因として「体重が増えてしまう」ことがあります。

たしかに、ランニングをしないと体重は増えます。

自分は毎朝通勤ランで約12kmジョギングをすることが多いですが、体重は60kgくらいですが「約700kcal」程度のカロリーが消費されます。

いつもと同じような食事をしていれば、オーバーカロリーになってしまい、体重は増えるでしょう。

理論上では、完全休養のときには、運動量が減った分、食事のカロリーを減らすことによって、体重増加を防ぐことができます。

しかし、現実的には、いつもの食事の量を変えることはなかなか難しいものです。

また、完全休養中でも、体づくりのため「たんぱく質」や、次のトレーニングのために「糖質」や「脂質」などのエネルギー源は必要になります。

栄養バランスは崩すことなく、運動量が減った分、「脂質」や「糖質」の量をうまく調整するといいでしょうが難しいかと思います。

一日くらいの完全休養では、あまり体重の増減には影響しないため、いつもの食事でもいいのかなと個人的には思います。

そして、トレーニングするときには、しっかりと体を動かして、カロリーを消費されるくらいに考えていればいいのかと思います。

自分自身、完全休養をいれても、一時的な体重の増加はありましたが、トータルでみるとほとんど体重は変わっていません。

運動量の増減によって、脳から発する食欲が変化して、食事の量が微妙に調整されて、ちょうど良い感じに収まっているのかもしれません。

疲れに負けないことが正義だと思ってしまう

完全休養がコワイと思ってしまう原因として「疲れに負けないことが正義だと思ってしまう」ことがあります。

真面目にコツコツとトレーニングに励んでいるランナーに多いですが、「疲れているときこそ頑張らなければ」と思いこんでしまっている方は多いです。

レースでも何度もキツイ場面は訪れます。

キツイ場面に、どれだけ粘れるか、気持ちを切り替えられるかによって、パフォーマンスが変わってきます。

日常生活の中でも「疲れている…」「休みたい…」「キツイ…」などの気持ちに打ち勝つことが正義だと思ってしまうのです。

自分自身もそうでしたが、疲労がたまっている状態でも、自分自身の休みたいと思う気持ちを乗り越えてこそ、次のレベルに上がれるものと思っていました。

筋肉痛がバリバリの状態でも、日常生活で「階段」があれば早歩きで登るクセをつけていたり、疲労感がひどすぎて歩くペースすらゆっくりになっているときには、体にムチうってしっかりとしたフォームで歩くようにしたり、日常生活の中でも少しの頑張りをしていました。

しかし、人間は常に全力で頑張り続けることは不可能です。

疲れていると感じる「疲労感」は、生体アラームの一種であり、体からの警告信号でもあります。

疲労を感じているときには、心身ともに疲労がたまっているサインになります。

もちろん、しっかりと追い込むべきトレーニングでは、疲労に打ち勝つことが求められます。

しかし、休むべきタイミングでは、しっかりとリカバリーをとりましょう。

しっかりと休養を取ることによって、次のトレーニングにつながるのです。

リカバリーもトレーニングの一環になるので、完全休養をおそれずに取るように「過去の自分」に言いつけたいと思います。

まとめ

今回は「完全休養」について説明しました。

定期的に完全休養をいれてリカバリーすることによって、レベルアップすることができます。

いつも頑張らず、たまには完全休養を入れて、リフレッシュしましょう。

そして、次のトレーニングは絶好のコンディションで望むようにしていきましょう。

この記事によって「完全休養」についての理解が深まり、一人でも多くの人に役立つことを願っています。

この記事の著者