・健康診断で肝臓の数値が引っかかりました!!

・スポーツをしていて、健康に気をつかっているのに、なぜですか?

・そもそも肝臓ってどんな臓器なのですか?

この記事を読むことによって、アスリートの肝機能障害について知ることができ、健康的にトレーニングを積み上げ、マラソンのタイムを伸ばすことにもつながります。

私はドクターランナーの立場として、トレーニング内容だけでなく、定期的に血液検査をおこなって研究してきました。

自分自身を実験台にした結果、トレーニング内容や食事・休養の具合が「血液検査の数値」に反映され、「走りの調子」とも関係することを実感しました。

アスリートは、定期的に血液検査を受けて、ご自身の状態を客観的に把握することが非常に大切です。

肝臓は、エネルギーを作りだす工場であり、体の材料をつくる働きもしており、アスリートが競技パフォーマンスを高めるうえで重要な役割を担っています。

沈黙の臓器といわれる「肝臓」

肝臓にダメージが加わっても、症状が出ない場合が多いです。

健康診断で、たまたま発見されることが圧倒的に多いです。

知らないうちに肝臓を痛めつけているケースも少なくありません。

アスリートの肝機能障害にはどのようなものがありますか?

ということで、今回は「アスリートの肝機能障害」について説明していきます。

アスリートの肝機能障害の原因

タンパク質の摂りすぎ

アスリートの肝機能障害の原因として「タンパク質の摂りすぎ」があります。

食事から摂取したタンパク質は、アミノ酸に消化吸収されて、肝臓で処理されます。

タンパク質を摂りすぎると、肝臓に負荷がかかりすぎるため、肝機能障害につながります。

とくに、プロテインの過剰摂取に注意しましょう。

過度なトレーニング

アスリートの肝機能障害の原因として「過度なトレーニング」があります。

強度の高い運動をすると、大量のエネルギーが必要になります。

エネルギーを作り出す働きをする肝臓に負荷がかかり過ぎると、肝機能障害が起こる可能性があります。

リカバリー不足

アスリートの肝機能障害の原因として「リカバリー不足」があります。

アスリートにおいて、トレーニングによって、筋肉や腱などにダメージが加わります。

ダメージを受けた肉体などを修復するために、肝臓でタンパク質で合成されます。

オーバートレーニングなどリカバリー不足だと、肝臓に負荷がかかり過ぎてしまい、肝機能障害につながります。

溶血

アスリートの肝機能障害の原因として「溶血」があります。

とくにランナーの場合、足裏へのダメージやアシドーシスなどによって溶血が起こります。

赤血球の中の「AST」や「LDH」が血液中に漏れ出し高くなるため、肝臓の数値が増加します。

アルコール

アスリートの肝機能障害の原因として「アルコール」があります。

お酒が大好きなランナーは多いです。

とくに、汗をかいた後に、ビールを飲むのを楽しみにしている方は多く見受けられます。

アルコールを摂りすぎると、その処理のため肝臓に負荷がかかるため、肝機能障害につながります。

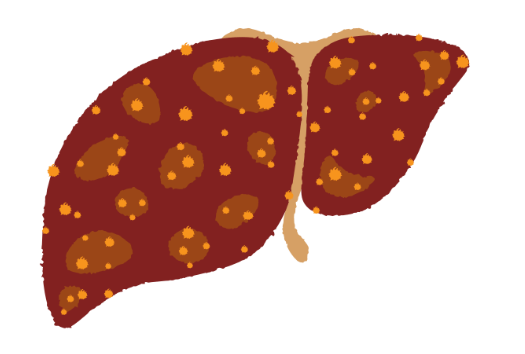

脂肪肝

アスリートの肝機能障害の原因として「脂肪肝」があります。

最近話題になっている「やせの脂肪肝」です。

運動が習慣化してるアスリートでも、脂肪肝になっているケースも少なくないです。

とくに、慢性的なエネルギー不足状態から、脂肪を体内に貯めこもうとして「脂肪肝」になり、肝機能障害となっている場合があります。

肝機能を改善するポイント

アルコールを控える

肝機能を改善するポイントとして「アルコールを控えること」があります。

肝臓において「アルコール」は「アセトアルデヒド」と「酢酸」に分解し、最終的には「二酸化炭素」と「水」にして体外に排出するという解毒作用をします。

アルコールを摂りすぎると、その処理のため肝臓に負荷がかかるため、肝機能障害につながります。

肝臓の負担を減らすためにも、アルコール摂取を控えることが重要です。

良質なタンパク質の適量摂取

肝機能を改善するポイントとして「良質なタンパク質の適量摂取」があります。

食事から摂取したタンパク質は、アミノ酸に消化吸収されて、肝臓で処理されます。

アミノ酸バランスが悪かったり、過剰に取り込まれたアミノ酸はエネルギー源として利用されますが、そのときに「アンモニア」が発生します。

タンパク質を過剰に摂りすぎると、アンモニアを解毒するのに肝臓に負荷がかかりすぎるため、肝機能障害につながります。

アミノ酸バランスの良い「良質なタンパク質」を「適量」摂取するようにしましょう。

適度なトレーニング

肝機能を改善するポイントとして「適度なトレーニング」があります。

アスリートにおいて、過度な激しい運動をすると、大量のエネルギーが必要になります。

エネルギーを作り出す「肝臓」に負荷がかかり過ぎて、肝機能障害が起こる可能性があります。

ちなみに、一般人において、運動不足の状態だと、エネルギー源として利用されずに余った分は「脂肪肝」として蓄えられ、肝機能障害につながります。

アスリートにおいては、適度なトレーニングを心がけることが大切です。

十分なリカバリー

肝機能を改善するポイントとして「十分なリカバリー」があります。

トレーニングなどでダメージを受けた肉体などを修復するために、肝臓でタンパク質で合成されます。

オーバートレーニングなどリカバリー不足だと、肝臓に負荷がかかり過ぎてしまい、肝機能障害につながります。

肝臓の負担をおさえるために、トレーニング後は十分なリカバリーをとることが大切です。

ジャンクフードを控える

肝機能を改善するポイントとして「ジャンクフードを控えること」があります。

加工菓子・加工品・インスタント食品などのジャンクフードには、「食品添加物」などの体にとって有害になりうる物質が含まれているものがあります。

多く取り過ぎると、有害物質を処理するために、肝臓に負荷がかかります。

また、加工食品やインスタント食品などには、多量の塩分・糖質・脂質などが含まれています。

糖質・脂質などの代謝のため、肝臓に負荷がかかりますし、余分なエネルギーは「脂肪肝」につながる可能性もあります。

ジャンクフードは、基本的には控えるようにしましょう。

まとめ

今回は「肝臓の機能を改善させるポイント」について説明しました。

この記事によって「肝臓の機能を改善させるポイント」についての理解が深まり、一人でも多くの人に役立つことを願っています。

この記事の著者